Uisciueriar

- Claudia Fofi

- 6 lug 2025

- Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 20 lug 2025

Ho iniziato a scrivere questo romanzo senza sapere cosa stavo per fare, in quale viaggio mi stavo mettendo. E' una di quelle cose che accadono nei processi creativi. Il bisogno di una storia, di una poesia, di una musica di esistere e di usarmi per farlo è una condizione che conosco molto bene. Una volta completato, posso osservare tutto il processo, vedere tutte le circostanze e le non-coincidenze che mi hanno portata dove volevo andare senza saperlo.

La storia di Beatrice e della sua mamma affetta da un disturbo depressivo grave che sfocia in episodi psicotici mi si è rivelata strada facendo. Ho distribuito i personaggi attingendo al mio vissuto. Sono figlia di una malata mentale e questo ha segnato la mia intera esistenza. Ho sempre pensato che prima o poi avrei creato da questo mio vissuto, ma non avevo ancora trovato la chiarezza necessaria. L'aumento esponenziale dell'autobiografismo in letteratura ha generato in me una reazione quasi di rigetto. A lungo sono rimasta ad osservare. Così come nella scrittura della canzone ho capito la forma giusta componendo e cantando, è accaduto che la forma del mio romanzo sia arrivata scrivendolo, seguendo la mia voce. In Uisciueriar tutto è vero, ma tutto è inventato. In questo processo di riscrittura ho compiuto alcune operazioni di ricomposizione e mistificazione, alcuni depistamenti e rimozioni...

L'infanzia della fine degli anni '70 era un tempo dilatato, di lunghe pigrizie, di vite vissute col corpo, di possibilità di muoversi e di giocare fuori dal controllo continuo dei genitori. Non era un recinto protetto di bambini corrotti dalla società dei consumi, specialmente in provincia, anche se l'ineluttabile cambiamento era già in atto. Mi sono interessata al come i bambini venivano a sapere delle cose in un mondo senza internet. Gli adulti erano senz'altro il riferimento massimo, la scuola, i libri, le riviste, la televisione. C'era spazio per la fantasia e c'era un continuo incontro e incrocio tra generazioni, che avveniva nella piazza, nei vicoli, nelle veje a socci. La storia si svolge dalla primavera all'autunno del 1978 anche se questa è solo un'indicazione generale, mai esplicitata nel corso della storia. Mi sono molto occupata di documentare questo momento storico cercando di non indugiare in operazioni nostalgia. C'è uno sfondo. Lo sfondo serve anche a giustificare alcuni incontri. Quello ad esempio del padre di Beatrice, Mauro, con Rolando, un “compagno” che gli spiega come stanno le cose, nella questione della malattia mentale, qual è il significato politico della rivoluzione che ha portato alla chiusura dei manicomi.

Sappiamo che il 1978 è una data fondamentale. È l'anno in cui fu approvata la Legge 180, una legge di democrazia e civiltà pionieristica del nostro paese. Mauro, che è un semplice meccanico, non ha grandi strumenti per capire come curare Anna, sua moglie e madre di Beatrice. Si vergogna, ha paura. L'arrivo di una situazione del genere in una famiglia distrugge ogni cosa, è come un fiume che esonda, porta via ogni certezza, si inizia a ragionare per sconcerti, per vie irrazionali. C'è quindi una lenta presa di coscienza di cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare. Non c'è una spiegazione sulle cause, giusto dei cenni, delle ipotesi, ma non ho voluto “spiegare” come ci si ammala di questo, perché in realtà credo, anzi sono fermamente convinta che all'indagine sulle cause sia da preferire il prendersi cura del presente della persona malata. Le pretese della madre di Anna di curare tutto con guaritori e esorcisti naufragano in episodi che mostrano antiche pratiche ancora molto presenti nella Gubbio rurale di quegli anni.

L'altra protagonista della mia storia in effetti è Gubbio. C'è la Festa dei Ceri, ci sono accenni al dialetto in diversi momenti. Lo uso un po' come mi pare, nel senso che mi serviva in certe situazioni, ma non diventa sistematico e vorrei non avere dato un'idea di approccio “vernacolare” o folkloristico. Lungi da me. L'uso del dialetto assume un valore affettivo e di verosimiglianza. Come l'uso dei luoghi dove questi personaggi vivono e camminano, nei momenti in cui non ci troviamo nel tinello con Anna a scrutare il piazzale davanti. Altri inserti sono quelle onirici. Mi è venuto spontaneo passare da un registro vicino al verismo a momenti di immersione nel fantastico, nel sogno e nell'incubo. È vicino al mondo dei bambini, quello della fantasia, del perturbante. Ma anche dei matti e dei sognatori, dei visionari. E così spesso succedono delle cose che non succedono veramente ma che sono in relazione con la realtà vera, quella condivisa da tutti, tranne che dai matti.

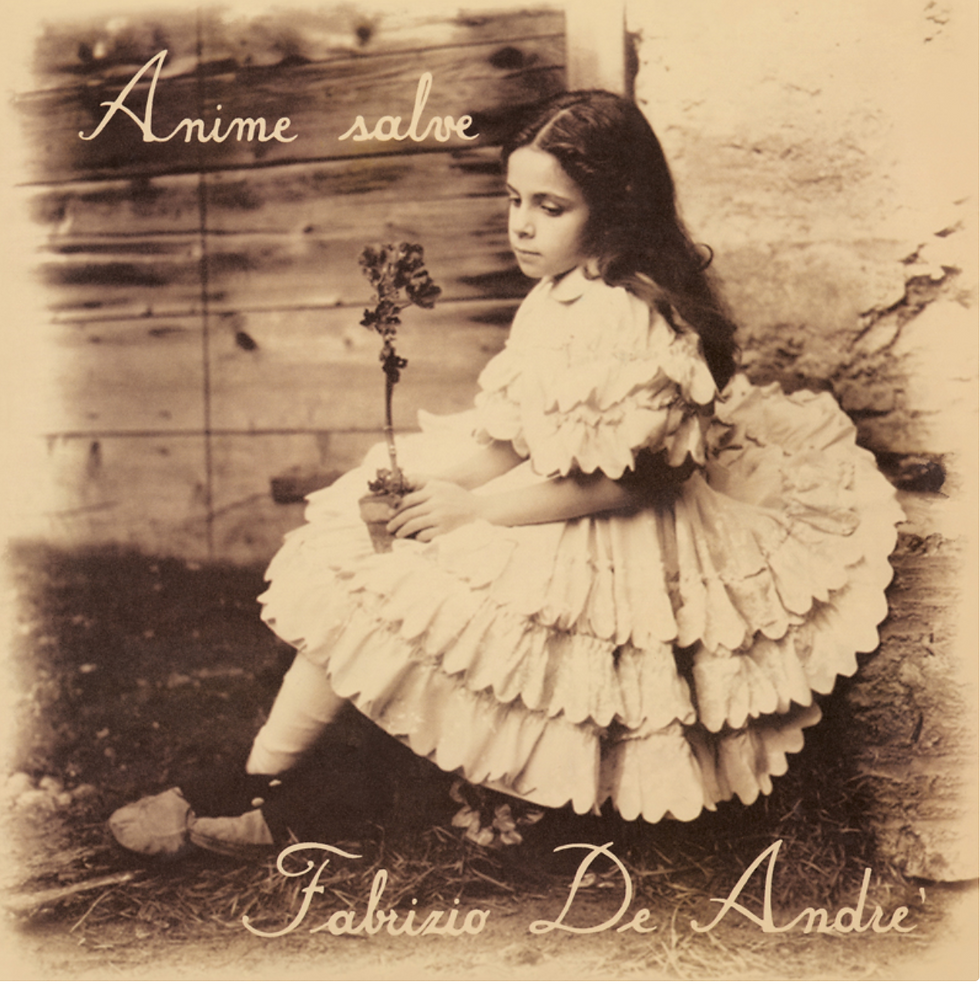

Centrale, per la scelta del titolo, l'incontro con una canzone non a caso dedicata a un musicista affetto da problemi psichiatrici, Syd Barret. Riguardando la copertina del disco ci ho trovato una forte allusione alla dissociazione e infatti uno di questi brevi momenti-sogno vede Anna e Beatrice interagire insieme dentro al disegno della copertina del disco. Il rapporto di Gubbio con la “materia”, cioè la “matteria” (non la pazzia, che è sempre malattia feroce e dolorosissima) è sicuramente uno degli spazi del racconto su cui ho ragionato di più. A Gubbio si prende la “patente da matto” facendo tre giri intorno a una fontana antica. Radicata nella cultura locale è la consapevolezza che esiste un estro, una frenesia dionisiaca, un mondo “altro”, sfrenato e disinibito dove si può “vivere la vita vera”, che probabilmente è il più autentico e sincero genius loci di questa piccola città storicamente chiusa tra i monti e poco incline al cambiamento. La vita vera è il 15 maggio, la festa, per il resto si vive un perenne preludio. Il 15 maggio si può essere matti, anzi si deve esserlo e forse vivere la vita vera è quello a cui tutti aspiriamo, senza saperlo... Ma non bisogna confondere i matti che danzano, corrono, urlano e cantano con quelli che soffrono e non riescono a vivere né la vita vera né nessuna vita. Non bisogna mitizzare la malattia mentale, così come è necessario lottare contro lo stigma e continuare a proteggere la Legge 180 da ogni tentativo di smantellarla.

Anna attraversa un momento di crisi profonda e trascina dentro la sua famiglia perché è così che succede nella realtà. La malattia mentale non è una malattia del singolo, ma una malattia sociale. Quando si vive con un malato di questo tipo non c'è nessuna possibilità di non venire travolti.

Il finale resta aperto. È chiaro che il mio desiderio è che Anna possa superare questo momento e tornare a una vita sana. Vorrei che per lei ci sia quella possibilità di guarire che non c'è stata per mia madre. Questo libro lo dedico a lei e a tutte le persone malate che la legge Basaglia è riuscita a salvare dal carcere del manicomio.

Ultima nota, più legata alla questione editoriale. Il romanzo è pubblicato con ExCogita, una casa editrice indipendente e non distribuita. Curano molto bene il libro, ma non hanno le forze per pagare la distribuzione e quindi è un po' difficile trovarlo. Si può ordinare comunque nelle librerie fisiche e online e nel bookshop di ExCogita, con un po' di pazienza arriva.

Commenti